Bisnis.com, SOLO - Praktik prostitusi tumbuh subur di Kota Solo sejak zaman kerajaan dan masa kolonial Hindia Belanda. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab praktik pelacuran itu merajalela.

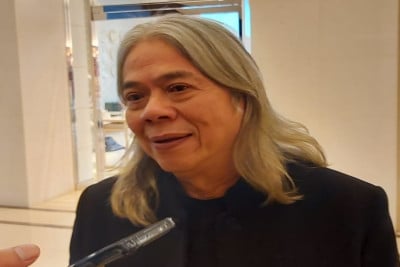

Sejarawan yang juga Dosen Sejarah Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Heri Priyatmoko, menuturkan fenomena prostitusi di Kota Bengawan sudah terjadi sejak zaman kerajaan masih berjaya.

Stigma Solo sebagai kota pelesiran esek-esek pun muncul dan melekat karena praktik tersebut. Menurut Heri, salah satu pemicunya kebiasaan kalangan bangsawan dan priyayi saat itu mempunyai ‘simpanan’.

Ketika itu, kalangan bangsawan dan priyayi Kota Solo memang lekat dengan aktivitas omben-omben dan wanita penghibur atau prostitusi.

“Kebiasaan itu membuat kota ini semakin memunculkan sisi lain kehidupannya,” terang Heri saat wawancara dengan Solopos.com.

Konsumen dunia nafsu sesaat di Solo ketika itu tidak hanya dari wilayah kota ini, sebab kabar dunia hiburan Solo juga didengar warga luar. Para lelaki hidung belang dari luar daerah pun berdatangan lantaran merasa penasaran.

Baca Juga

Apalagi, ketika itu menurut Heri muncul istilah “Puteri Solo” yang diartikan dari kacamata negatif. Bahkan, muncul mitos atau anggapan masyarakat, siapa yang bisa “mencicipi“ Puteri Solo, kekuasaan atau jabatannya bakal langgeng.

“Ada anggapan kala itu, siapa yang bisa menikahi Puteri Solo atau ndemeni Puteri Solo, kekuasaannya bisa langgeng. Itu bagian dari mitos yang berkembang masa itu. Jadi, ini bukan semata kebutuhan biologis,” urainya mengenai sejarah prostitusi Kota Solo.

Karena stigma Solo kota pelesiran esek-esek itu banyak orang luar yang berkunjung ke kota itu. Modusnya beraneka ragam, mulai dari kunjungan pribadi maupun kunjungan karena tugas dengan menggelar pertemuan di Solo.

“Para pejabat banyak yang mengincar Puteri Solo. Di sela kegiatan mereka mengisi waktu menikmati dunia hiburan Solo. Kalau ditarik mundur, munculnya anggapan Solo kota pelesiran esek-esek sejak zaman kerajaan,” paparnya.

Dunia prostitusi Kota Solo pada era 1960-an hingga 1970-an juga sempat ramai dengan istilah “dawet ayu” Pasar Legi. Istilah itu merujuk para penjual dawet ayu di kawasan Pasar Legi yang “nyambi dodolan” layanan kepada para lelaki hidung belang.

“Mereka para wanita penjual dawet ayu yang juga mau memberikan layanan kepada lelaki yang datang dengan imbalan uang. Memang tidak semua penjual dawet ayu yang seperti itu, tapi ada beberapa,” terang Heri.

Menurutnya, para penjual dawet ayu yang nyambi layanan tersebut berasal dari daerah sekitar Solo. Mereka merantau untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dari sisi usia, para perempuan itu masih tergolong muda.

“Awalnya mungkin niat mereka sekedar berjualan dawet ayu. Tapi dalam perkembangannya mereka juga mau memberikan layanan untuk pria hidung belang. Motif ekonomi atau memenuhi kebutuhan hidup menjadi alasan mereka,” katanya.

Fenomena “dawet ayu” Pasar Legi yang identik dengan praktik prostitusi Kota Solo, menurut Heri, pernah diangkat dalam novel-novel sejarah. Berdasarkan kajian sejarah yang ia lakukan, praktik prostitusi Solo selalu berhasil menyesuaikan dengan zaman.

Zaman dulu layanan seperti itu dekat dengan pusat keramaian seperti pusat perdagangan dan simpul transportasi umum. Pernah terjadi juga layanan esek-esek dikemas dalam balutan salon atau tempat pijat khusus laki-laki.

“Tempat esek-esek biasanya di dekat pusat keramaian. Solo dulu ada Silir, ada juga prostitusi yang dekat dengan stasiun. Pasti berada di titik-titik keramaian, karena banyak orang hilir mudik, bagus untuk bisnis esek-esek,” paparnya.

Kini di era digital, praktik prostitusi pun ikut menyesuaikan sehingga memunculkan prostitusi online di mana jasa pemuas syahwat ditawarkan melalui media online seperti media sosial, website, hingga aplikasi pesan.

-19-ant-01tol.jpg?w=300&h=221)